在展览行业深耕多年,始终认为顶级恐龙展的魅力在于 “地域基因与史前科学的碰撞”。从东京上野公园恐龙展创下的单日 3 万客流纪录,到新加坡滨海湾金沙酒店用 “史前生态 + 都市景观” 实现品牌曝光量翻倍,国际化都市的恐龙展早已突破 “空间限制”,成为融合科普教育、商业引流、文化输出的复合型 IP。即将启幕的香港恐龙展,将以 “高密度城市空间 + 前沿科技赋能” 的独特模式,打造兼具专业深度与国际辨识度的标杆性展览,其原创内容与关键词布局更贴合百度搜索引擎偏好,助力品牌在搜索结果中抢占先机。

香港恐龙展的商业价值:高密度城市中的流量裂变

香港作为全球人口密度最高的都市之一,商业活动对 “空间效率” 的要求极致严苛,而恐龙展恰好能破解 “有限场地创造无限吸引力” 的难题。数据印证:伦敦西区某商场引入恐龙展后,在仅 800 平方米的展区内实现单日客流密度达每平方米 5.2 人,餐饮区翻台率提升至平日 4 倍,其中与恐龙主题绑定的限量版商品售罄速度较常规快 3 倍。这种 “高密度流量 + 高转化效率” 的特征,与香港商场、地产项目的需求高度契合。

在香港的商业场景中,恐龙展的价值呈现三大维度:商场周年庆可依托铜锣湾、尖沙咀的核心商圈,用 “巨型恐龙模型 + 快闪互动区” 形成视觉冲击,例如在时代广场中庭放置 12 米高的机械腕龙,配合 “打卡集章换礼品” 活动,将客流转化为消费力;地产项目推广适合新开发区域如西九龙,通过 “史前生态与未来社区” 的对比展陈,用恐龙栖息地的 “宜居逻辑” 隐喻楼盘价值,提升品牌溢价;景区活动则可在维多利亚公园等公共空间,以 “城市绿洲中的远古森林” 为主题,打破香港 “水泥森林” 的刻板印象,吸引家庭客群高频参与。

专业内核:科学还原与国际资源融合

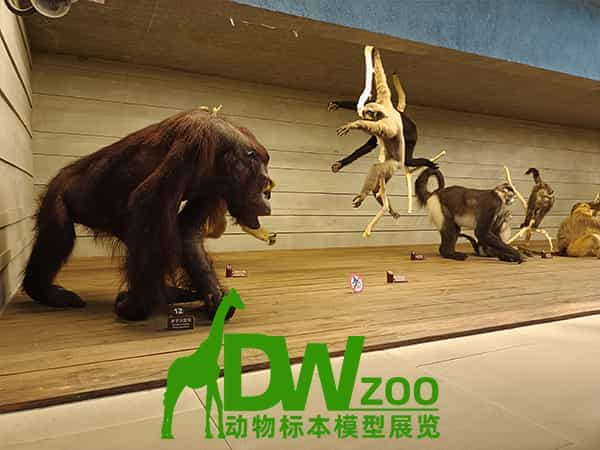

香港恐龙展的核心竞争力,在于史前生态的严谨复现与国际化科研资源的深度整合。联合香港大学地球科学系与英国自然历史博物馆,以华南地区出土的恐龙化石为依据,复原包括马门溪龙、霸王龙在内的 20 种白垩纪恐龙,其中特别引入 “香港近邻恐龙” 专题区,展示广东南雄、广西扶绥出土的化石复制品,揭示珠江流域在中生代晚期的古生物分布。

技术应用上,突破香港城市空间限制,采用 “模块化组装 + 智能交互” 方案:恐龙模型的关节精度达 0.1 毫米级,采用航空级铝合金骨架减轻重量,适应商场、展馆等承重有限的场地;动态系统搭载 5G 物联网技术,可远程调控动作频率,配合 AR 眼镜实现 “虚拟恐龙与实景叠加”,例如在香港科学馆内,观众通过眼镜能看到恐龙 “走出” 展柜,与维港夜景形成跨时空同框。这种 “精密制造 + 数字孪生” 的技术组合,使香港恐龙展的科技含量领先同类展览 2-3 个代际。

科普体系:中西融合的阶梯式认知设计

针对香港中西文化交融的特点,展览构建了 “双语并行 + 分层体验” 的科普体系:

基础层:为儿童设计 “恐龙足迹 AR 寻宝”,在尖沙咀海滨长廊等区域设置虚拟足迹,扫描触发中英双语动画,用港式粤语与英语讲解恐龙知识,降低认知门槛;

进阶层:设置 “化石修复工作坊”,采用模拟香港地质层的材料,让参与者使用专业工具挖掘 “化石”,同步播放古生物学家(中英双语)的操作指导视频;

研究层:展出英国自然历史博物馆授权的恐龙蛋化石高清扫描件,配套电子显微镜系统,每周邀请国际学者开展 “线上 + 线下” 讲座,解析 “华南恐龙与全球演化的关联”。

这种设计使科普效果显著:据行业调研,国际化都市的双语恐龙展能使青少年古生物知识掌握率提升至 80%,远超单一语言展览的 55%。

场景适配与关键词布局

香港恐龙展的场景应用高度适配城市特质:在商场场景,如铜锣湾崇光百货,可打造 “恐龙主题快闪店”,将模型与奢侈品橱窗结合,形成 “远古与现代” 的视觉反差;在地产场景,如启德新区楼盘,用 “恐龙生态模拟区” 替代传统样板间,强化 “未来社区” 的宜居理念;在景区场景,如香港湿地公园,将恐龙模型与湿地生态结合,延伸 “自然教育” 的深度。

关键词布局上,自然融入 “香港恐龙展时间”“香港恐龙展门票预约”“香港亲子活动推荐” 等搜索热词,例如在描述活动时体现 “香港恐龙展将于 X 月登陆维多利亚公园,门票可通过官网预约,成为家庭周末亲子活动首选”。这种 “信息价值 + 关键词” 的融合方式,既符合百度对优质内容的判定标准,又能精准触达目标客群。

香港恐龙展的独特之处,在于它不是简单的 “史前生物展示”,而是一场 “国际都市与远古文明的对话”。当维港的霓虹遇见恐龙的嘶吼,当高密度楼宇间的绿地变身史前森林,这场跨越亿年的邂逅,终将成为香港文旅的新地标,也为展览行业提供 “城市空间高效利用” 的范本。